Le corridor de Zangezur : 43 kilomètres qui reconfigurent la géopolitique du Caucase

Au sud de l’Arménie, une bande de terre longue d’à peine 43 kilomètres s’est imposée comme l’un des nouveaux points névralgiques de la géopolitique eurasienne : le corridor de Zangezur, rebaptisé en 2025 TRIPP, soit la « Trump Route for International Peace and Prosperity ».

Porté par l’accord de paix conclu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie le 8 août 2025, décrit comme « l’avancée la plus significative dans les relations arméno-azerbaïdjanaises depuis l’indépendance » , ce corridor n’est pas seulement une infrastructure. Il constitue désormais un levier stratégique au croisement de trois dynamiques majeures : la reconversion du Caucase après l’effacement partiel de la Russie, l’ascension turco-azerbaïdjanaise, et l’affrontement sourd entre Washington et Téhéran.

Un redéploiement stratégique : la paix arrimée à la connectivité

La paix s’appuie sur la connectivité

L’originalité de la TRIPP tient à ce qu’elle arrime explicitement la paix à la connectivité : la normalisation arméno-azerbaïdjanaise ne repose plus seulement sur un traité abstrait, mais sur la mise en place d’une infrastructure commune, première du genre depuis la chute de l’URSS, censée produire des interdépendances assez fortes pour rendre le retour à la guerre coûteux.

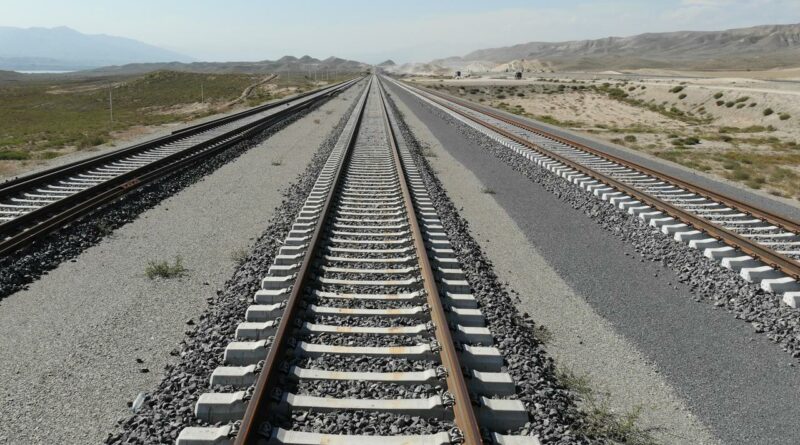

Le corridor doit relier l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan via la province arménienne du Syunik. Il s’inscrit dans le Middle Corridor eurasiatique, reliant la Chine, l’Asie centrale, le Caucase, la Turquie et l’Europe. Il est encadré par des accords américains en matière de douanes, d’énergie et de haute technologie. En ce sens, la TRIPP matérialise la paix dans l’espace. Elle transforme un ancien front militaire en artère logistique, énergétique et numérique.

Mais l’innovation la plus profonde est politique. Pour la première fois depuis 1991, Erevan et Bakou négocient en dehors du cadre russe et des formats hérités de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ils s’appuient sur une médiation américaine et sur le rôle de co-garant implicite de la Turquie.

Moscou utilisait historiquement le conflit du Karabakh comme levier de contrôle. Aujourd’hui, la Russie est affaiblie et absorbée par la guerre en Ukraine. Elle est reléguée à une posture de « patience stratégique ». Dans le même temps, les États-Unis s’imposent comme garant central du nouvel équilibre caucasien.

Le chantier du tronçon Horadiz-Aghband, côté azerbaïdjanais, est « presque achevé » selon le président Aliyev. En face, les hésitations demeurent. Erevan ne vise qu’un début de chantier fin 2026.

Un test géopolitique pour le Caucase

La mise en œuvre de la TRIPP devient ainsi un test grandeur nature : pour l’Azerbaïdjan, il s’agit de convertir sa victoire militaire en architecture durable de puissance et de transit ; pour l’Arménie, de prouver qu’elle peut redéfinir sa souveraineté en s’extrayant du tête-à-tête asymétrique avec Moscou sans provoquer une nouvelle spirale d’instabilité.

Plus largement, le corridor fonctionne comme un laboratoire pour le Caucase du Sud. S’il aboutit, il consacrera un basculement d’un ordre conflictuel verrouillé par la Russie vers un ordre de connectivité encadré par Washington et soutenu par Ankara. Puis, s’il échoue, il renforcera les acteurs révisionnistes, ravivera les logiques de confrontation et montrera que, dans cette région, la géoéconomie ne suffit pas encore à discipliner la géopolitique.

Turquie – Azerbaïdjan : un corridor au service d’un projet pan-turc

Pour Ankara et Bakou, Zangezur est bien plus qu’une voie ferrée. C’est un corridor civilisationnel qui réunit enfin, via le Nakhitchevan, le monde turcophone de l’Anatolie jusqu’aux plaines d’Asie centrale.

Le ministre turc des transports Abdulkadir Uraloğlu l’a qualifié de « route de Trump », mais son importance dépasse la seule coopération avec Washington : elle s’inscrit dans la stratégie panturque de la Turquie. Xavier Raufer rappelle que ce corridor est, pour Recep Tayyip Erdoğan, « un impératif du panturquisme : aller d’Ankara à Bakou sans obstacle « .

Pour l’Azerbaïdjan, il s’agit d’une transformation structurelle. Le pays devient un hub stratégique à l’intersection des axes Nord-Sud et Est-Ouest, s’arrime pleinement au Middle Corridor Chine-Asie centrale–Turquie–Europe, dont le trafic a bondi de 80 % en 2023, et modernise ses infrastructures ferroviaires avec l’objectif de faire transiter jusqu’à 15 millions de tonnes de fret par la nouvelle ligne.

Le corridor de Zangezur matérialise ainsi un projet géoéconomique où la Turquie et l’Azerbaïdjan émergent comme pôles moteurs d’un espace turcique intégré, relié à la fois à la Chine et à l’Europe.

L’Iran, grand perdant : un encerclement vécu comme existentiel

C’est à Téhéran que le corridor suscite les réactions les plus virulentes. L’analyse du Centre d’études et de recherche du monde arabe et méditerranéen (CERMAM) par Maxime Fritsch, est sans équivoque : TRIPP constitue un affront sans précédent pour l’Iran et une déstabilisation majeure de sa profondeur stratégique. Trois facteurs expliquent cette hostilité.

Un choc géoéconomique : perte d’un corridor vital

L’Iran dépend largement de sa courte frontière arménienne pour contourner les sanctions via la Géorgie, la mer Noire et la Russie. TRIPP, développé sous droits exclusifs américains, menace directement cet accès. Maxime Fritsch estime que cette présence américaine rétablit une situation de « pression maximale » sur les voies commerciales iraniennes.

Une marginalisation dans la compétition des corridors

Les nouveaux axes : Middle Corridor, Zangezur, TRIPP, apparaissent plus attractifs que les routes passant par l’Iran. Les droits de transit iraniens (100 dollars par tonne) représentent environ 1 milliard de dollars par an ; leur érosion fragilise un secteur déjà frappé par les sanctions.

Le spectre du panturquisme et de l’irrédentisme azéri

L’Iran abrite une forte minorité azérie. L’émergence d’un espace turcique unifié en Transcaucasie alimente la crainte d’un irrédentisme encouragé par Ankara et Bakou. L’analyse du CERMAM cite même la possibilité, évoquée par certains responsables iraniens, d’une intervention militaire en cas de présence américaine durable à la frontière.

Pour Téhéran, le corridor n’est pas seulement un défi économique : c’est une remise en cause de son rôle régional, voire de sa cohésion interne.

Conclusion : une infrastructure devenue test géopolitique

Le corridor de Zangezur cristallise les lignes de force d’un nouvel ordre caucasien. Il marque, pour les États-Unis, une réinsertion stratégique dans une région longtemps dominée par Moscou.Pour la Turquie et l’Azerbaïdjan, cela représente un pas décisif vers un espace turcophone intégré et autonome.Par rapport à l’Iran, cela constitue une menace existentielle, économique et identitaire.Concernant l’Arménie, c’est une opportunité économique autant qu’un risque de souveraineté.Enfin, c’est un symbole de recul pour la Russie, mais pas nécessairement de retrait définitif.

Sur 43 kilomètres de vallées montagneuses, c’est toute la géopolitique de l’Eurasie qui se recompose.